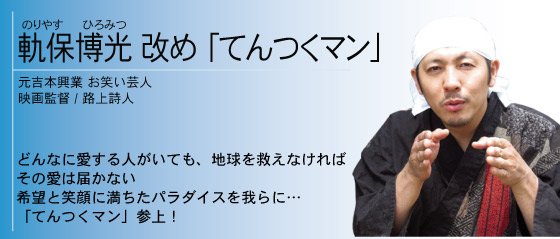

ゆうゆうインタビュー 軌保博光(のりやす・ひろみつ)

|

| —— 「てんつくマン」の名前の由来は。 以前、僕は吉本興業の「TEAM 0」というお笑いコンビ ( 相方 : 山崎邦正氏 ) を組んで「ダウンタウン」さんの TV 番組を中心に活動していました。その後、映画出演を機に映画制作に対する情熱が芽生え、1994 年に吉本興業を退社して映画界へ転向しました。その 4 年後に、映画制作資金調達の手段として、お客様を見たままにインスピレーションで即興詩を書き下ろす「路上詩人」をスタートしました。道端に座り、何万人もの人々と出会ううちに「これほどまでに人間が悩んでいる。それが世の中なんだ…」という現実を目にして心が痛んだのです。やがて「天国は行くものでなく作るもの。笑顔いっぱい、緑いっぱいの天国をこの世に出現させる !」との思いが僕の中で溢れ出し、今から 3 年前、自分が敬愛する坂本龍馬の生誕日であり命日である 11 月 15 日に本名を封印することを決意し、「てんつくマン = 天国を作る男」として生まれ変わりました。 ——路上詩人になるまでの経緯は。

資金調達の最終プロジェクトとして、2001年7月に自転車による日本一周の旅をスタート

吉本興業を退社後、映画制作を目指して夢中で駆け抜けてきましたが、資金と準備不足からクランクイン2日前に制作延期という結末を迎えてしまいました。映画のプロジェクトチームは解散となり、手元には借金だけが残り、ゼロからというよりマイナスからの再出発になってしまったのです。 そんなある日、僕が落ち込んでいると勘違いした知人が「合コン」を設定してくれました。そこで優しい言葉を掛けてくれた女性と出会うことができ、電話番号を交換して、翌日に期待を込めて連絡を入れてみたのです。ところが、前日の態度とは異なり、驚くほどテンションの低い彼女が電話口に出てショックを受けてしまいました。僕はろうばいしながらも、突然頭の中に「あれはワインのせい?」という言葉が浮かんできたのです。その言葉をどうしても紙に書き留めたくなり、たまたま机の引き出しに筆と墨汁が入っていたので書き始めたところ、無数の言葉が頭の中に溢れ出して筆が止まらなくなってしまったのです。これまで習字の心得など全く無かったのに、一気呵成(い っきかせい)に72種類の詩を書き下ろしていました。そして、僕の書いた言葉をみんなに見てもらいたいと思うようになり、コピーした作品を1枚20円で路上販売するようになったのです。 —— インスピレーションから流れ出る即興詩に対する反響は。  コピーした詩を路上販売していた頃はそれほど売上げが伸びませんでした。新興宗教による得体の知れない活動と誤解されて途方に暮れたりもしました。そんなある日、「私のために1枚書いてほしい」と言う女子高校生が目の前に現れたのです。この時に自分でも驚いたのですが、彼女を見ていたら言葉がストーンと頭の中に落ちてきてスラスラと手が動き出すじゃないですか。すると、彼女は僕の書いた詩を見てボロボロと涙を流し始めたのです。なぜ泣いているのか分かりませんでしたが、彼女は「ありがとう。私、頑張ってみる」と僕に言い残して笑顔で帰っていきました。僕はその時、心の底から嬉しくなりました。それまでは「僕は無力で、世の中の役に立っていない」と自分自身を卑下していましたが、その女子高生がこんな自分でも人の力になれることを教えてくれたのです。この時から「インスピレーションであなたに贈る言葉を書きます」というスタイルが定着しました。料金はお客様自身で決めてもらうようにしたのです。すると、瞬く間に人だかりができ、大勢の方から即興詩を求められるようになりました。 コピーした詩を路上販売していた頃はそれほど売上げが伸びませんでした。新興宗教による得体の知れない活動と誤解されて途方に暮れたりもしました。そんなある日、「私のために1枚書いてほしい」と言う女子高校生が目の前に現れたのです。この時に自分でも驚いたのですが、彼女を見ていたら言葉がストーンと頭の中に落ちてきてスラスラと手が動き出すじゃないですか。すると、彼女は僕の書いた詩を見てボロボロと涙を流し始めたのです。なぜ泣いているのか分かりませんでしたが、彼女は「ありがとう。私、頑張ってみる」と僕に言い残して笑顔で帰っていきました。僕はその時、心の底から嬉しくなりました。それまでは「僕は無力で、世の中の役に立っていない」と自分自身を卑下していましたが、その女子高生がこんな自分でも人の力になれることを教えてくれたのです。この時から「インスピレーションであなたに贈る言葉を書きます」というスタイルが定着しました。料金はお客様自身で決めてもらうようにしたのです。すると、瞬く間に人だかりができ、大勢の方から即興詩を求められるようになりました。路上詩人を始めた頃は、お客様に感想ノートへの記入をお願いしていました。その中に「僕は自殺するつもりで、東京を見収めておこうと田舎から上京してきましたが、今、詩を書いてもらって、もう少し生きてみようと思いました」というメッセージが残されていたのです。このメッセージを目にした時、自分の存在価値というものが漸く見えてきたような気がしました。そして、僕自身も「強く生きていこう」と心に誓ったのです。 —— 再開された映画制作は順調に進みましたか。

路上活動に加えて、個展、講演、自著の販売などを通じて映画の資金集めに奔走

路上活動に加えて、講演、百貨店での個展、自著の販売などを通じて映画制作の資金集めに奔走する中、2001年7月に資金調達の最終章として自転車による日本一周の旅をスタートしました。最終的に日本を3周して6000万円を集めるという目標を達成することができました。そして、2003年1月に「1人では難しいかもしれないけれど、皆で力を合わせれば必ずできる!」を合言葉に映画制作を再開したのです。 路上に座して人生に苦悩する人々の姿を目にするうちに、「世の中を動かす力を与える映画を作りたい」と思うようになりました。そこで、ストーリー性があるものではなく、ドキュメンタリー映画を手掛けることにしたのです。プロジェクトの企画や参加キャストの募集も含めた、製作プロセスの全てを記録した映画にしようと思ったのです。こうして誕生した作品が『107+1~天国はつくるもの~』です。この作品には「死んでから天国に行って幸せになっても仕方がない。生きている現在を天国にしてしまおう」とのメッセージが込められています。「107+1」の意味するところは、原子を構成する元素数が108という事実に例えて、映画に出演している人々(107)と映画を観ているあなた(1)が存在してこのドキュメンタリーが完成するという、つまり酸素と水素が結合して水を生むように、観客も主人公であり、その仲間の輪が大きくなってほしいとの願いなのです。この作品は観賞後に人々が単に感動するだけでなく、「実際に自分も動こう。動けば必ず変わる」と前向きに生きる意欲を呼び覚まし、元気になれる映画です。 ——『107+1~天国はつくるもの~』の内容を詳しく話して頂けますか。

「あなたを見てインスピレーションで言葉を書きます」。2005年5月28日、サンディエゴ

呼び掛けに集まった若者たちがパラダイスを求める“3つの挑戦”に取り組む姿を7か月に渡って撮影した記録映画です。沖縄・美ら島(ち ゅらしま)での5か月、海上での1か月、そしてアフガニスタンでの1か月の様子が映し出されています。 “3つの挑戦”の1つは沖縄で不法投棄されたゴミを拾い集めることでした。ゴミも元々は人間が使っていた「命あるモノ」。命の大切さを皆に知ってもらうために糸満市で「結いまーる祭り」を開催したところ、老若男女1,000人以上が参加してくれました。この時、僕らが追い求めていた“天国”が既に出現していたのかもしれません。 2つ目の挑戦は、長さ1キロに及ぶ777本のマフラーを編んで、アフガニスタンの子供たちに届ける「レインボーマフラー大作戦」。実際に出来上がったマフラーは目標を越えて1.5キロ/1,200本以上に達していました。 そして3つ目は、糸満̶鹿児島間900キロの海上を「サバニイカダ」を漕いで自力で航海すること。「サバニ」とは沖縄伝統の手漕ぎの船のことで、17人の若者が生死を賭けて挑戦しました。まさに「生きた」という実感を体得した1か月に渡る難業でした。 —— 当初、お笑い芸人の道を選んだ理由は。 実は、吉本興業に入ったのはハプニングでして…。高校3年時の3者面談で担任の先生から進路について希望を聞かれ、冗談のつもりで「吉本に行きます」と心にも無いことを言ってしまったのです。それが瞬く間に学校中の噂になり、後には引けない状態に置かれてしまって、仕方なく吉本行きを決意したというわけです。 吉本に入った以上、芸人の道を究めようと思った僕は、尊敬する島田紳助さんの元へ弟子にしてほしいと頼みに行きました。ところが「お前、ヌボーっとしているからアカン」と言下に断られてしまったのです。憧れの紳助さんから「お笑いに向いていない」との烙印を押された僕は奈落の底に突き落とされた思いでした。そこで、傷心の癒しも兼ねて、独りで海外旅行に出れば何かを得て成長できるかもしれないと思い、知人の勧めもあって20日間ほどオーストラリアを旅したのです。帰国後、吉本総合芸能学院(NSC)に合格することができ、お笑いの世界へと歩んでいきました。 —— オーストラリアでの体験談を聞かせて下さい。

2005年5月28、29日に、サンディエゴで初の映画上映会&トークライブを開催

初めての海外経験なので、もちろん英語は話せませんでした。でも、自分が英語を話さなければ動きが取れず、何もできませんでしたから、自分の気持を伝えようとそれは必死でした。その経験を通して「一所懸命になれば、必ず相手に伝わる」という事実を身をもって知りました。そして、自分の中に自信と呼べる小さな芽が生まれてきたのです。 オーストラリアでは農家の生活を体験するファームステイをしました。ホストマザーはメリージェーンという優しい80歳のお婆さん。その彼女が、別れ際にカンガルーの形をしたレターセットを僕にくれたのです。帰国後、僕はこのレターセットを使ってNSCの入学試験に臨みました。すると、面接官が僕のカンガルー便箋を指差して「君はナメているのか」と怒り始めたのです。でも、この便箋をネタに僕と面接官の漫才のような掛け合いが始まり、会場には笑いの渦が起きていました。結果として、僕は合格することができたのです。つまり僕は、紳助さんに弟子入りを断られてオーストラリアに行き、メリージェーンからレターセットをプレゼントされたことでNSCに合格でき、吉本興業の芸人になれたと思うのです。 —— ご自身に影響を与えた人物は。 最も影響を受けたのは宇宙との対話を説き、日本にチャネリングを定着させた『バシャ-ル(BASHAR)』の著者ダリル・アンカ(Darryl Anka)です。吉本興業を去るべきか留まるべきかを悩んでいる時にこの1冊と出会いました。彼はこの本の中で「すべての出来事には意味と原因があり、そのタイミングは完璧である」と言っています。読み終えて心がとても軽くなり、人生が楽に感じられるようになりました。人間は「これは良い、あれは駄目」という制限枠を作って自らを苦しめてしまう傾向があります。でも、この本から「全ての枠を外し、本当に嬉しいと思うことをやり遂げなさい」と教えられました。この本と出会っていなければ、僕はズルズルと惰性だけでお笑い芸人を続けていたかもしれません。それはそれなりに楽しい人生だったとは思いますが、本当の自分自身を十分に活かせているのは今歩んでいる道だと確信しています。夢、目標、想いというものは諦めさえしなければ必ず叶うものなのです。 —— 今後の目標は。

「2005年サンディエゴてんつく祭」の関係者一同

昨年より、カンボジアの貧民街の人々をサポートする活動を行っています。そこに暮らす多くの子供たちは両親を亡くし、学校にも通えないという窮状に置かれています。その現実を見て、僕らは募金を渡すだけではなく、彼らのために直接できることはないかと思いを巡らせました。カンボジアのご婦人たちはミシンを扱えるというので、僕らが推進しているマイ箸運動(資源保護のためにレストランでも自分の箸を使用することを奨励)からヒントを得て、箸袋を作ってもらうことになりました。それを僕らが購入することで雇用を生むという仕組みです。また、井戸を掘る活動にも携っています。汚れた川で身体を洗う習慣が続いているので、腸チフスに罹る人が大勢いるのです。驚くなかれ、カンボジアでは僅か150ドルの費用で井戸を掘ることができます。150ドルならサラリーマンでも支援できますよね。NGOのような特別な団体だけが支援を実現できるのではなく、微力でも一人一人の愛が結集して生み出されるパワーこそが地球を救う原動力となるのです。どんなに愛する人や家族がいても、地球上で生きている僕たちの使命としてこの惑星(ほし)を護らなければ、その愛は届きません。今後も自分たちができることを世界に提案していくことが、僕の「てんつくマン」としての任務だと思っています。 (2005年7月16日号に掲載) |