インタビュー

|

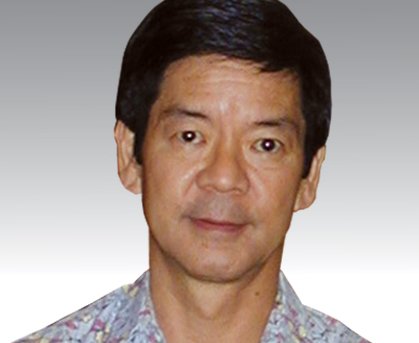

岡崎道弘,D.C. 岡崎カイロプラクティック代表 2004年の開院以来、我々サンディエガンの健康ライフをサポートしている「岡崎カイロプラクティック」が、2024年3月、20周年を迎えました。代表の岡崎道弘先生にお話を伺いました。 本文を読む |

|

ガルシア繁子 「フォーシーズン俳句クラス」主宰者 / 表千家茶道教授 日本文化が凝縮された俳句をアメリカでも学び、楽しみ、広めていきたいーとの熱い思いで、カリフォルニア州サンディエゴ市で「フォーシーズン俳句クラス」が結成されて50年の節目を迎えた。 本文を読む |

|

牧田和久 サンディエゴ・パドレス投手 平成国際大、日本通運を経て2011年ドラフト2位で西武入団 2013、2017年のWBC日本代表。パドレスとは2年契約 本文を読む |

|

虎牙光輝 俳優 / モデル 出演作には 映画「ラストサムライ」 「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」など 本文を読む |

|

研ナオコ 歌手 / タレント SD Japan Fairに スペシャルゲストとして出演 本文を読む |

|

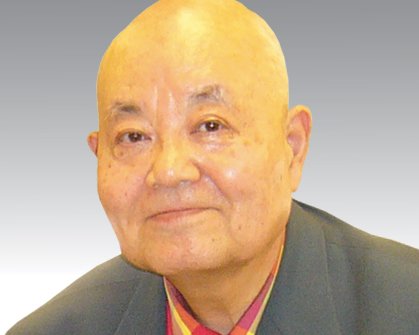

根井正利 進化生物学者・ペンシルベニア州立大学教授 第29回京都賞・基礎科学部門受賞者 遺伝の仕組みを解く統計的手法 進化プロセスの法則化を可能に 本文を読む |

|

大隅良典 分子細胞生物学者 東京工業特任教授 第28回京都賞・基礎科学部門受賞者 自分を食べて生き残る細胞 オートファジーに魅せられて 本文を読む |

|

すずきじゅんいち 映画監督 日系米人史を描いた長編記録映画3部作を制作 日系人を知ることは、日本人のルーツを考えること 10年間のアメリカ生活を振り返って 本文を読む |

|

吉田えり 女子プロ野球選手 魔球ナックルボールを武器にアメリカ野球に挑戦 最後に泣いたのは、ついこの間、6月22日 ウェイクフィールのような投手になりたい 本文を読む |

|

岡見 勇信 総合格闘家 夢はもちろん、UFCのチャンピオン! お互いに背負っているモノがあるんです。 それは勝負の厳しさ。結果が全てなんです。 本文を読む |

|

すずき じゅんいち 映画監督 後世に語り継ぐ作品を残したい! 日系史上最も哀しく華やかな442部隊 苦悩と決断の軌跡を描いた感動の映画 本文を読む |

|

美甘 章子 臨床心理ドクター 最新科学と人間学の融合で「ゾーン」の謎を解き明かす 被爆者の両親、障害者の姉が道しるべとなった心理学 本文を読む |

|

渡辺 広 俳優・「White on Rice」主演 成功の秘訣は「Consider Source」と「強い意志」 初主演映画「White on Rice」11月6日よりサンディエゴで公開 本文を読む |

|

為末 大 陸上競技選手 マルチな才能を発揮する"侍ハードラー" サンディエゴに拠点を定め、3年後のロンドン五輪を目指す 本文を読む |

|

ジャンチブ・ガルバドラッハ 新モンゴル高校校長兼理事長 苦学して東北大学を卒業し、モンゴル初の三年制高校を創設 妻と共有した夢を追い求めていくのが私の使命 本文を読む |

|

西野 多恵子 チュラビスタ・バレエ団芸術監督 チュラビスタ・バレエ団の芸術監督として活躍 NPO認可記念開催公演の振付、監督、演出すべてを担当 本文を読む |

|

井口 資仁 サンディエゴ・パドレス 内野手 サンディエゴに新天地を求めて勝負をかける 家族の生活環境がメジャー人生の礎 本文を読む |

|

岩本 光弘 元筑波大学付属盲学校・鍼灸手技療法科教諭 元日本視覚障害者セーリング協会理事 視覚障害者と健常者の混成チームが競うヨットレース 「見えない者」と「見える者」の共生、理想社会の縮図がそこにある 本文を読む |

|

中田 宏 横浜市長 サンディエゴ-横浜姉妹都市50周年に寄せる青年市長の展望 IT、バイオ最先端産業での産学連携、学術提携に意欲 本文を読む |

|

稲盛 和夫 京セラ株式会社取締役名誉会長 / 稲盛財団理事長 成功の最大要因は「強烈な願望」を抱き続けること ファインセラミックスに心血を注いだ半世紀 本文を読む |

|

今井 雅之 俳優 / 映画監督 全編英語作品 "The Winds of God –Kamikaze– " アメリカ上映! 生への執着、死への無念、若者の魂の叫びが聞こえる?! 本文を読む |

|

松 秀二郎 Marukai Corporation 代表取締役社長 グローバルな視野に立てば、価値観、人生観に正否なし! アメリカから学んだ共存の哲学、日本の食・生活文化を伝えて40余年 本文を読む |

|

アイリス・ヤマシタ 脚本家 (アカデミー脚本賞ノミネート) 脚本家への夢が叶い『硫黄島からの手紙』でハリウッドデビュー! 喜ぶ両親が訊いた。「クリント・イーストウッドって、誰?」 本文を読む |

|

三宅 一生 デザイナー 「一枚の布」の可能性が東西を融合させる 21世紀は衣服のデザイン革命が続く・・ 本文を読む |

|

三浦 邦昭 ミウラ・エデュケーション・センター 代表 無限の可能性を開く右脳の驚くべきパワー イメージ脳開発で子供たちに豊かな人生を贈りたい 本文を読む |

|

ジェフ・オアー ワイマックス・フォーラム マーケティング担当重役 次世代型の無線通信技術の普及へ向けて ワイヤレス時代の到来を語る 本文を読む |

|

ジョージ・信一・浴田 サンディエゴ・アジア・ビジネス協会 理事 ビジネス界における異文化交流の重要性 アジア系社会の更なる発展と成熟を目指して 本文を読む |

|

高橋 シーバソン 優子 国際トラベル代表取締役社長 「サンディエゴに元気な日系シニアヴィレッジを作る会」代表 日系人が安心して暮らせるシニアホームの建設を夢見て・・・ America's Finest City、サンディエゴで充実したセカンドライフを! 本文を読む |

|

武蔵丸 光洋 第 67代横綱 / 武蔵川部屋親方 精進の日々を積み上げて手にした栄光 親方業に邁進しつつ、相撲の世界的普及を夢見る 本文を読む |

|

ブリジット・ベレンガー・ワーナー シルク・ドゥ・ソレイユ「オー」広報担当 シルク・ドゥ・ソレイユ・・・輝ける成功までの道のり 斬新なエンターテイメントで世界の人々を魅了 本文を読む |

|

マイケル・シャナハン サンディエゴ海事博物館 / マーケティング&広報部長 混乱の時代を生き抜いた世界最古の現役帆船 スター・オブ・インディア号とサンディエゴの密接な歴史 本文を読む |

|

ジョン・海山・ネプチューン 尺八奏者 / 作曲家 / 尺八製作者 邦楽、民族音楽、西洋音楽のコラボレーション 尺八を通して現代音楽の新境地を開く 本文を読む |

|

レーン・ニシカワ 監督・脚本家・俳優 『Only the Brave』 映画と舞台でアジア系アメリカ人の体験を伝承 偏見を退け、日系人の真の姿を提示する語り部 本文を読む |

|

陳思坦 (チェン スタン) 元太極拳世界チャンピオン / 中国武術協会理事長 長年の修行で到達した武術の境地、そして成功と栄誉 中国文化の美を結集した芸術的太極拳の普及を 本文を読む |

|

佐々木 達夫 サンディエゴ・シンフォニー / 首席ティンパニスト 佐々木 成子 サンディエゴ・シンフォニー / バイオリニスト 人生は二人が奏でるシンフォニー 天賦の才に恵まれた音楽家夫妻の半生記 本文を読む |

|

石井 文子 アーバイン・バレー・カレッジ日本語及び日本文化教授 日英同時通訳者 英語を極めた達人が、日本語の粋に魅せられていく・・・ 天職は「言葉の架け橋」で人々を結ぶこと 本文を読む |

|

江本 勝 波動と水の研究者 / ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー著者 万物の根源、素粒子の「波動」に秘められたパワー 水の研究を通して、生命の謎を解き明かす 本文を読む |

|

鈴木 弘子 南カリフォルニア・スコ-ピオンズ所属 / 女子プロアメフト選手 日本人初の女子プロアメフト選手が歩むタックル人生 子供たちの 未来を拓く人間教育はスポーツから 本文を読む |

|

アラン・ペイト 古美術商 / 著述家 / 民芸国際美術館「 NINGYO 展」 学芸主幹 鑑賞用に留まらない日本人形の霊的な存在価値 「NINGYO」の深遠なる芸術性をアメリカで語り継ぐ 本文を読む |

|

軌保 博光 (のりやす・ひろみつ) 改め 「てんつくマン」 元吉本興業 お笑い芸人 / 映画監督 / 路上詩人 どんなに愛する人がいても、地球を救えなければその愛は届かない 希望と笑顔に満ちたパラダイスを我らに・・「てんつくマン」参上! 本文を読む |

|

スティーブ・オキノ ドキュメンタリー映画『A Most Unlikely Hero』監督・製作・脚本 人種差別をめぐり、軍を相手に困難な法廷闘争を支援 アメリカが保障する自由を求め真の愛国心を問う記録映画 本文を読む |

|

大塚 晶則 米メジャーリーグ投手 僕は成功だけを心に描いて夢を実現させてきた 大リーグの経験を積んで家族とともに成長したい 本文を読む |

|

テリー・ケネディ ゴールデン・ベースボール・リーグ / サンディエゴ・サーフドウグス 監督 メジャーでの実績を残して 13 年目の覚醒 ・・・野球に恩返しを 新リーグの発展とチームの育成に身を捧げる決意 本文を読む |

|

古賀 三郎 彫刻家 人間と木の密接な関係を伝える情熱の彫刻家 世界に愛の架け「箸」を・・・資源保護を推進する持ち箸運動 本文を読む |

|

ジョン "マック" マクラフリン サンディエゴ航空母艦博物館 館長・最高責任者 "ミッドウェイ・マジック" の呼称で米国民に慕われた47年間 歴史を伝える新たな使命を担い、海上博物館として蘇る 本文を読む |

|

マーティン L. イトウ 元第442連隊戦闘団上等兵 / パープル・ハート勲章/青銅星章受章者 忠誠、忍耐、勇気に与えられた名誉の勲章 渾沌 (こんとん) の時代を生き抜いた日系米兵の回想 本文を読む |

|

秦 英之 「ジャパン・フィエスタ・イン・サンディエゴ」実行委員長 スポーツを媒介にした文化交流の原点と意義 本文を読む |

|

クリス・タシマ 俳優 / 映画製作者 / シーダー・グローブ・プロダクションズ設立者 初作品『ビザと美徳』でアカデミー賞の栄誉に アジア系アメリカ人の歴史の語り部として使命と重責に意欲を燃やす 本文を読む |

|

金井 紀年 共同貿易社長 体制と既成組織に背を向けて、41歳で渡米を決意 食品商社の成功は、出征経験、学生ビジネス、人との出会いから 本文を読む |

|

アラン・P・ジャド サンヨー・ライトシップ 主任パイロット 大地と海洋と大空の接点で感じる至福 飛行船パイロット冥利に尽きる瞬間 本文を読む |

|

猪俣 陽子 サンディエゴ・バレエ団 / バレリーナ 苦悩と葛藤を乗り越えて手に入れた夢の舞台 小さな身体で大きく飛翔する日本人バレリーナ 本文を読む |

|

水野 和行 宝石デザイナー 母なる大地が生んだ珠玉の芸術品、宝石の美と粋の世界を極める職人技 石に秘められたパワーとロマンを伝え、 お客様の魅力を引き出す役目 本文を読む |

|

石田 真紀 ガルズ・ガール アメリカで培った本場のチアスピリット、応援の精神 難関を突破したプロフットボールチーム日本人チアリーダー 本文を読む |

|

寺口 昌利 Terra Hair Design オーナー / ヘア・アーティスト・ディレクター 最先端を行く日本の美容技術、トップヘアスタイリストの矜持 後進の夢を育む Terra Academy をラホヤに開設 本文を読む |

|

マイク・アームス ヘレン・ウッドワード動物センター長 地球規模のペット縁組運動を積極的に展開 動物福祉団体の地位向上に尽力する日々 本文を読む |

|

関戸 順子 カイロプラクター / 鍼灸漢方医 / 自然学医 / メリディアン自然医療学院長 カリフォルニアで草分け的存在の日本人女性カイロプラクター 医は仁術・・・医療関係者に求められる「思い遣りの精神」 本文を読む |

|

高橋 晃 サンディエゴ大学 日本語教師 / ジャパニーズ・ランゲッジ・クラス 主宰 モンゴル奨学基金 創設者 モンゴル新設高校での無償指導、教師と生徒が希望で繋がる夏の1カ月 日本語教育の情熱はアメリカを越えて・・・夢を抱く若者達との交流 本文を読む |

|

生澤 美子 コスチュームデザイナー 世界を動かす情報発信地アメリカから自由闊達な着想が生まれる コスチュームに贈られる万雷の拍手 本文を読む |

|

リー・アン・キム サンディエゴ・アジア映画祭 組織委員会事務局長 表現こそパワー、同胞の共感と支援を求めて 映画芸術を通してアジア系アメリカ人の地位向上を! 本文を読む |

|

スタン・サカイ 漫画家・ 『兎用心棒』 原作者 幼少から親しんだサムライ映画とコミックを融合したヒーローの誕生 『兔用心棒』 20周年を迎えて活躍の場はさらに広がる 本文を読む |

|

西野 多恵子 バレリーナ 肉体と精神を鍛練する人間教育としてのバレエ 世界に通じるジュニアダンサー育成に燃焼する日々 本文を読む |

|

吉田兄弟 (吉田 良一郎・吉田 健一) 津軽三味線奏者 5歳から芸道に精進、邦楽界のスターダムに躍り出る 津軽三味線の新しい魅力を開拓して世界へ羽ばたく兄弟 本文を読む |

|

エドウィン・マクダニエル サンディエゴ州立大学 / 国際コミュニケーション講師 成功への3大要素は好奇心、実践、経験 冒険なき人生からは如何なる可能性も生まれない 本文を読む |

|

ロバート・"シタ"・ウェルチ・ジュニア ビエハス・エンタープライズ / トライバル事業・営業開発 副統括 先住民クミアイ族の誇りと歴史を語り継ぐ 成功を約束したカジノ建設、報恩と部族の更なる発展を願う日々 本文を読む |

|

今井 貞美 LPGA ティーチングプロ アマチュアの技量を最大限に伸ばしてあげたい・・・ ゴルフティーチングプロを目指して一念発起、45歳の可能性への挑戦 本文を読む |

|

デヴィッド・グランザー サンディエゴ・コミック=コン・インターナショナル マーケティング・広報ディレクター 米国でのアニメ人気が急上昇、成長を続けるサンディエゴ恒例の Comic-Con 映画やマンガへの情熱を通してコミックアートを人々に伝える 本文を読む |

|

鈴木 功二 教育学博士 / 英語読み上げ算教育協会 会長 NPO特定非営利活動法人・国際文化交流協会 理事長 珠算教育39年、創造性を伸ばす右脳開発に貢献 国際普及への情熱を燃やし続ける "Mr. SOROBAN" 本文を読む |

|

大塚 晶則 米メジャーリーグ投手 T・ホフマンとの出会いから5年、パドレス入団に運命を感じて サンディエゴ初の日本人大リーガーは「8イニング目の男」 本文を読む |

|

ティム・マーフィー エリート・レーシング 会長 & 創設者 スズキ・ロックンロール・マラソン 主宰者 音楽とミックスした Rock 'n' Roll Marathon の誕生 走ることへの情熱がサンディエゴ初のマラソン大会開催を実現 本文を読む |

|

ダレル・"マウス"・デイヴィス アリーナ・フットボール・リーグ2 サンディエゴ・リップタイド監督 ワイドレシーバー4人、常識を覆す独自の攻撃スタイルを創造 新リーグ誕生に尽力した室内フットボールの革新者 本文を読む |

|

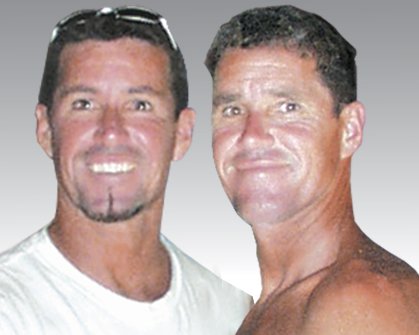

ミルトン & マイケル・ウィリス プロフェッショナル・サーファー サーフィンは娯楽を超えた崇高な人生体験 世界最大級100ft.の大波を制した双子サーファー 本文を読む |

|

山本 順子 アーティスト/ 絵画教室 J. K. Studios 主宰者 絵画を通して子供たちの潜在世界を発掘したい 夢日記の断片をキャンバスに蘇生、"映像の記憶" に迸る強烈なリアリティ 本文を読む |

|

アレキサンダー・チュアン博士 サンディエゴ中国歴史博物館館長 日本占領時代~終戦~中国共産革命を体験して台湾、そしてアメリカへ 5,000年の悠久の歳月を重ねし文化を継承しつつ、中国系移民140年の歴史を語る 本文を読む |

|

ブライアン・リーマス 「バイク・フォー・ブレインズ」創設者 難病に冒され、8回の脳外科手術を乗り越えた17歳 自転車ツアーを通じて人道救済に邁進する青春の日々 本文を読む |

|

石井 龍二 米国AFC社社長 スシ文化を全米に広げてアメリカンドリームを実現 北米で1,850店舗に急成長、年商2億5000万ドルを稼ぐ 本文を読む |

|

岡田 憲志 パーソナルトレーナー エクササイズで充実したライフスタイルをあなたに! 個人に合わせた総合的指導で成功するダイエット 本文を読む |

|

佐藤 有香 プロアイススケーター 元オリンピック選手 / 世界チャンピオン アマチュアからプロの世界へ、そして日本からアメリカへ 極限の氷上アートの世界で辿り着いた新境地 本文を読む |

|

マキ 宮原 広幸 パサデナ文化剣道道場師範 / バレー剣道道場師範 米国剣道連盟理事 / 南加剣道連盟理事 築地警察署で聞いた竹刀の音に、忘れていた剣道の思いが蘇り・・・ 米人で最高段位を極めた元日系兵士の武道人生 本文を読む |

|

アンドリュー・フラウンド カリフォルニア相撲協会 (CSA) 創立者 & 理事長 闘志を煽られた元横綱・曙関の叫び・・「オレは闘う!」 深遠豊饒な相撲の世界をアメリカ人に伝えたい 本文を読む |

|

テッド・ジャーディン サンディエゴ・ビジター・インフォメーションセンター代表取締役社長兼 CEO ミッションベイを望むサンディエゴ・ビジター・センター誕生秘話 アイオワ州デモインのキオスク建設からヒントを得た情報ビジネス 本文を読む |

|

福田 光代 サンディエゴ日本学園園長 / チュラビスタ市公立高校日本語教諭 メキシコ・バハカリフォルニア州立大学日本語講師 日本人学校のパイオニア・・・無我夢中で駆け抜けた教師人生 私にできるアメリカへの恩返し・・・精一杯日本語を教え続けること 本文を読む |

|

丸山 裕子 ピアニスト / 作曲 / 編曲家 高校時代に聴いた父のカセットテープ、オスカー・ピーターソン 初めて耳にしたジャズの音色に衝撃を受けて・・・ 本文を読む |

|

森本 昌義 ベネッセコーポレーション 代表取締役社長 兼 COO (最高執行責任者) ソニー・マニュファクチュアリング・カンパニー・オブ・アメリカ 元社長 サンディエゴ、ブラジル・・・25年に及ぶ海外駐在生活 国際ビジネス戦略の最前線を歩み続けた人生 本文を読む |

|

曽 碧光 米国中医薬研究所所長 / Tsung Corporation 代表取締役 満州事変、日中戦争、太平洋戦争、228事件、動乱の中で過ごした少年時代 自由を求めて母国台湾を後にした青雲の志、漢方医学との運命的な出会い 本文を読む |

|

マーサ・W・ロングネッカー 民芸国際美術館創設者 & 館長 民芸の魂に触れる興奮と感動の毎日 芸術との一体感が生命力を鼓舞する・・・ 本文を読む |

|

中村 光太郎 サンディエゴ州立大学美術・デザイン・美術史学科助教授 ローズリング中村建築事務所所長 実力本位のアメリカで開花した創造性 「意味の結晶」としての建築道を追究する日々 本文を読む |

|

ゲーリー・T・オノ エグゼクティブ・ディレクター 父は戦争体験を黙して語ることはなく・・・ 発掘された日系人ブロードキャスターの真実 本文を読む |

|

オーラー・貞子 華道家元池坊華道教授 / 池坊サンディエゴ支部支部長 "帰心なき花の月日を重ね来し" 異国の地で開花する風雅の心 本文を読む |

|

鈴木 啓之 ミッション・バラバ 伝道者 / シロアムキリスト教会牧師 プリズン・フェローシップ・ジャパン理事長 大統領臨席の朝餐会で3,000人を前にスピーチ 極道の世界から蘇生した "イレズミ牧師" の足跡 本文を読む |

|

ラケル・ジスカフレイ プロモーション・スポーツ社共同オーナー ハングリー精神が実現させたサンディエゴの人気テニストーナメント ナブラチロワと時代を共にしたプロモーターの野心と情熱 本文を読む |

|

いっこく堂 / 玉城 一石 腹話術師 前人未到の芸域を極めた声の魔術師 舞台俳優の夢破れてスーパー腹話術の道へ 本文を読む |

|

ランドール・C・フィリップス 在サンディエゴ日本国名誉総領事 / アライアント国際大学名誉副学長 日本に寄せる情熱に導かれた我が人生 サンディエゴそして太平洋を越えた邂逅の数々 本文を読む |

|

澁谷 昌治 ショージ英会話教室室長 人生航路に指針を与えたJFKの大統領就任演説 赤面症を克服して"英語道"の世界へ・・・教え子は27年間で1,000人超 本文を読む |

|

大田 幸人 寿司大田オーナー板前 握 (にぎり) を背負った板前人生 親方から無言で手渡された1本の柳包丁 本文を読む |

|

オミッド・ナマーズ 全米女子プロサッカーリーグ (WUSA) サンディエゴ・スピリット監督 敗北を恐れる戦いに勝機なし! チームを栄光に導く強靱な精神と肉体 本文を読む |

|

鈴木 尚 カリフォルニア大学サンディエゴ校宇宙物理学・宇宙科学研究員 宇宙創成1秒後の世界を探る 137億年の宇宙の謎解きは未来へ託す人類の財産 本文を読む |

|

ケビン・ハンター キャルティ・デザイン・リサーチ社長 デザイン・アンド・スタジオ・アクティビティ副社長 南カリフォルニアはカーデザインの美術館 次世代向け新型車を創造するトレンド仕掛人 本文を読む |

|

マイク 井上 滋 サンディエゴ・ティファナ日本協会 (JSSDT) 会長 国境の壁を越えて、世代と人々を繋ぐ架け橋 平和と調和、幸福と繁栄に満たされた未来を目指して 本文を読む |

|

桑原 和雄 オリエンタル・トレジャー・ボックス (東方宝箱) オーナー インテリアデザインからアンティークの世界へ 遠き時代に思いを馳せて 本文を読む |

|

ベン・S・セガワ サンディエゴ日系米人歴史協会 (JAHSSD) 理事長 戦争で二分された人生行路・・・ 戦後、私達は無からの再出発へ踏み出した 本文を読む |

|

右近 勝吉 右近サービス社代表 / 日本サービス協会会長 17歳でヤクザから足を洗い、26歳で世界一周の旅へ 元祖便利屋、心の満足をお届けします 本文を読む |

|

トム・ウイルソン サンディエゴ・センチュリー・クラブ・ビューイック・インビテーショナル運営委員会代表取締役 キャンプ・キャランからビューイック・インビテーショナルへ 世界の名選手を魅了する荘厳なトーリ・パインズGC・・サンディエゴの至宝の一つ 本文を読む |

|

八重 澤勇一 サンディエゴ補習授業校 みなと学園校長 教育とは個人の潜在能力を開花させる指導力 サンディエゴの "小さな戦士たち" に送る熱いエール 本文を読む |

|

吉岡 香代子 元 ブロードウェイ・ダンサー 『キャッツ』 『王様と私』 『回転木馬』・・心を鼓舞させる歌とダンス 永遠の名作ミュージカルでブロードウェイの舞台に立った日本人 本文を読む |

|

シスター・ヘレン・マックヒュー 元サンディエゴ大学英語学科主任聖心修道会メンバー サンディエゴから日本へ・・・召命に従い1年の研究休暇を越えて 聖心の教え子の中に皇后様の姿も・・・忘れ得ぬ出会いの数々 本文を読む |

|

大渡 浩平 ウォーター&ストーン社代表取締役社長 / ランドスケープ・コントラクター 自然の醍醐味を求めて世界に雄飛する冒険人生 造園とワイルドツアーが導く感動のナチュラルワールド 本文を読む |

|

ドナルド・G・リンドバーグ サンディエゴ動物学会種保全科学部門副主任 / ジャイアントパンダ保護飼育所長 「中国より愛をこめて』・・人気沸騰、正真正銘の "パンダモニアム" サンディエゴで最大のアイドル、ジャイアントパンダの生態を苦闘の末に解明 本文を読む |

|

キム・イルドン (金一東) 医師 / 内科・小児科専門医全科・プライマリケア医 日本クリニック・サンディエゴ院長 高校5年、運転手4年・・・流浪の末に歩んだ医師への道 日本とアメリカの医療界の架け橋を目指して 本文を読む |

|

リオ・リヤウ 世界台湾人商工会議所会頭同共同創設者 / ファースト・ユナイテッド銀行共同創業 海外取引のエキスパート、銀行員、CA州アジア経済開発委員会メンバー 世界を繋ぎ、サンディエゴの活性化を進める革新的国際ビジネスマン 本文を読む |

|

トム・カーマイアー アズテックス・ディフェンシブコーディネーター サンディエゴ州立大学・フットボールコーチ 元 NFL プレイヤー・・・日本のプロチームで監督も経験 故郷のサンディエゴに舞い戻り、アズテックスの躍進を夢見る 本文を読む |

|

トム・ヤナギハラ バルボア・パーク日本友好庭園会長 公園の懐 (ふところ) 深く、オルガンパビリオンの脇に佇む魅惑の空間 雅の気品と美が充溢する小宇宙・・・日本友好庭園 本文を読む |

|

ユミ・クライメンソン 印象派画家 / ラホヤ美術協会会員 芸術家人生を決定づけた『夜のカフェ』 ゴッホに導かれ、自然の心に触れた野外画家 本文を読む |

|

ドナルド・H・エステス サンディエゴ市立大学歴史 / 政治学教授 ダウンタウン・サンディエゴに栄えた戦前の「日本人街」 隣人の日系人と共に育った少年期 本文を読む |